1. Предшественники автомобиля

Без двигателя

Все началось с колеса. Оно известно примерно с середины 4 тыс. до н. э. (Месопотамия). До этого человек знал, кроме пешего хождения и хождения по морю, еще два вида передвижения — верховую езду и перемещение тяжестей на волокушах из шестов, веток или шкур. Возможно, что конструкцию колеса подсказали людям покатившийся моток шерсти, или веретено, но вернее всего — бревна-катки, с помощью которых перемещали каменные блоки пирамид и прочие тяжелые грузы. Но колесо, каким его иногда изображают, вряд ли отпиливали от бревна. Для этого потребовались бы инструменты, которых еще не существовало. Кроме того, даже отпилив диск, убедились бы в его непрочности, поскольку распил шел поперек волокон древесины. Все древнейшие колеса — составные, из двух-трех сегментов, соединенных планками. Позднее для облегчения колеса в сегментах стали делать вырезы или составляли диск в виде решетки из брусьев, располагая их лучеообразно или крест-накрест. Так пришли к спицам, ступице (центральной части колеса) и ободу, либо также составному из брусьев, либо гнутому из дерева в распаренном состоянии.

Что общего между автомобильными колесами и найденным археологами? Оказывается, многое. Достаточно сказать, что на автомобиле дисковые колеса (конечно, не бревенчатые, а стальные) появились гораздо позже спицованных (экипажных). Колеса же со спицами крест-накрест — это прямо-таки самое архисовременное колесо, «находка» дизайнеров 80-х годов XX века! Не подскажет ли нам еще что-нибудь древний транспорт?

Есть такие подсказки! Во многих городах мира автобусам и такси теперь выделена особая полоса движения, и они беспрепятственно катят мимо завидующих автомобилистов, томящихся в уличных заторах. Готовится еще один логичный шаг: оградить автобусную полосу бордюром, превратить ее в некий желоб, который давал бы направление движению даже без участия водителя. Потребовались годы дискуссий о достоинствах и недостатках «независимости» автомобиля, пока не стало ясно, что общественному транспорту в городах должны быть предоставлены привилегии. И вот теперь, вкусив от этой победы разума, пассажиры туристского автобуса быстро выбираются, например, к окраине Неаполя и прибывают в Помпеи. Первое, что попадает в поле их зрения, — это улицы мертвого города. Имеются довольно высокие тротуары. Они образуют направляющие, предвосхитившие на два тысячелетия автоматизированную трассу автобусов! Движение уже тогда было односторонним, иначе не разъехаться двум повозкам. Но самое примечательное — перекрестки. Там, где мы привыкли видеть переходы типа «зебра», из плит мостовой выступают камни-островки, образующие три-четыре промежутка — крайние для колес, средние для коней. В размерах островков и промежутков между ними соблюден стандарт, из чего можно заключить, что и колея, и дорожный просвет колесниц были унифицированы и что многоконные коляски на улицы города не допускались. Помпейские возницы волей-неволей замедляли ход перед перекрестками, а пешеходы ступали по островкам, не сходя на мостовую и сохраняя чистыми сандалии. Такой переход, пожалуй, безопаснее нынешней «зебры» и как две капли воды схож с новейшим экспериментальным — в Голландии, где тоже применены «островки», но теперь уже резиновые. И впрямь, все уже было!

Каковы были колесницы? Напомню, что им предшествовали влекомые быками одноосные арбы, иногда их сцепляли по две. Получалась двухосная повозка, обладавшая, однако, худшей проходимостью, чем одноосная. Поэтому пользовались ею редко. Когда быков заменили конями, родились колесницы. Сначала они предназначались для торжественных выездов, прогулок и соревнований, затем их приспособили и для других целей: земледельцы — для вывоза урожая, кочевники — в качестве походных жилищ.

Еще более древним колесницам времен Троянской войны, описанным Гомером в «Илиаде»:

...С боков колесницы набросила гнутые круги Медных колес осьмиспичных, на оси железной ходящих; Ободы их золотые, нетленные, сверху которых Медные шины положены плотные, диво для взора! Ступицы их серебром, округленные, окрест сияли; Кузов блестящими пышно сребром и златом ремнями Был прикреплен, и на нем возвышались дугою две скобы; Дышло серебряное из него выходило...

Обратили внимание, читатель, на техническую терминологию Гомера и его переводчика Гнедича? Она вполне была бы уместна в описательном курсе автомобиля!

Общая деталь всех колесниц — колеса, свободно насаженные на концы невращающейся оси. Это очень существенный момент. На более древних повозках да и на позднейших, вплоть до железнодорожных локомотивов и вагонов, оба колеса вращаются вместе с осью, и на крутых поворотах одно из них проскальзывает, так как ближнее к центру поворота совершает меньший путь, чем внешнее. У колесниц они вращались независимо одно от другого, не буксовали, как мы сказали бы теперь, не скрежетали, не изнашивали обода. Принцип независимого вращения колес на одной оси стал обязательным и для конных повозок, и для автомобилей, за исключением случаев, когда колея очень узкая и разница в скорости вращения колес невелика.

Мощный, внушительный вид, массивность кузова колесниц оправданы функционально. Кузов должен был выдерживать езду без рессор и эластичных шин (много столетий пройдет до их изобретения), по грубым дорогам и без дорог, а при боевом использовании колесниц — служить броней. Нужная скорость колесниц, если ее ограничивала большая их масса, достигалась просто: добавляли в упряжку лошадей. Так, квадрига (с четырьмя конями) была весьма распространенной. Корпус, хоть и открытый сверху и сзади, получался достаточно жестким, чтобы воспринимать и тянущие усилия коней, и толкающие — от колес. Несущий кузов впоследствии то сдавал, то вновь завоевывал позиции: отдельная рама стала необходимой с появлением ременной или цепной подвески осей у экипажей и опять не обязательной — с введением рессор. Она сохранилась до сих пор у грузовых автомобилей. Большая же часть легковых автомобилей и автобусов приобрела несущий кузов.

Диаметр колес составлял 1,5—2 м. Справедливо считали, что большой диаметр смягчает толчки колеса (подчеркнем, жесткого и неподрессоренного) при переезде через дорожные неровности, оно не застревает в рытвинах и колеях...

С упадком Римской империи и распадом Европы на мелкие феодальные княжества развитие безрельсового транспорта затормозилось на целое тысячелетие. Езда в средневековых колымагах была подлинным мучением, и на них главным образом возили грузы. Путешествовали же большей частью верхом, иногда на ручных или конных носилках (седанах, паланкинах, портшезах). Долгий период упадка отмечен лишь одним важным усовершенствованием повозок — введением поворотной, на шкворне, передней оси.

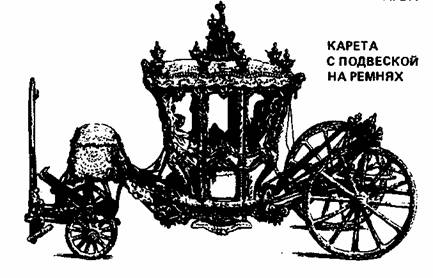

Только в XV веке был сделан решающий шаг в развитии повозки: кузов, как люльку, подвесили к загнутым концам рамы. Растягиваясь и покачивая кузов, ремни смягчали толчки колес. Колымага превратилась в более удобный, хоть и укачивающий экипаж — карету. Число карет было невелико, они были достоянием лишь коронованных и титулованных особ.

В XVI—XVII веках появились кузова с кожаными боковинами тента, а затем с жесткой крышей и застекленные, однако с открытым облучком для кучера. Застекленную карету называли берлиной. Когда же сиденья, снабженные спинками на шарнирах, превратились в складные постели, сами кареты получили название «дормезы» (от французского «дормир» — спать). Устройство постели было скорей необходимостью, чем роскошью, так как путешествие даже в 400— 500 верст длилось в те времена неделями. Дотянуть до постоялого двора без сна мог только очень выносливый пассажир. К концу XVII века относятся еще два усовершенствования — стальные рессоры вместо ремней и новый тип упряжи, при котором лошадь тянула повозку не шеей, а грудью. Хомут вдвое увеличивал, как теперь сказали бы, производительность «двигателя», вместо двух лошадей можно было запрягать одну.

Путешествие в тяжелых и высоких каретах было опасным. На поворотах они кренились, случалось, что и опрокидывались. На крутых спусках возница терял управление: лошади, подталкиваемые каретой, не слушались. Требовалось приспособление, при помощи которого можно замедлить или вовсе остановить движение. Так появились тормоза. Сначала они представляли собой всего лишь клинья: перед спуском их под-кладывали под колеса. Карета сползала под гору «на тормозах». Позднее на карете появился рычаг с закрепленной на его конце кожаной подушкой. Нажимая на рычаг, возница с силой прижимал подушку к ободу колеса и замедлял этим его вращение.

Много было опасностей и трудностей в пути — поборы за пользование дорогой на территории иных землевладельцев, а то и учиняемые феодалами ограбления, не говоря уже о разбойниках. И все же главную опасность таили сами дороги, которые в расчлененной на мелкие княжества Европе, «у семи нянек», пришли в полное запустение. Вплоть до XVII века никто не следил за ними, никто не ограничивал (как это когда-то делали в Риме и делают теперь применительно к автомобилям) собственную массу повозок, чтобы сохранить дороги, не возлагал на землевладельцев ответственность за поломки повозок на «их» дорогах...

Развивались ремесленное производство и торговля, росли города. Назрела необходимость в создании общедоступного транспорта. Начиная с XVII века в городах появились и множились экипажи общего пользования.

Чтобы обойтись меньшим количеством повозок, экипажные компании пустили в обиход тесные и неудобные повозки: в Москве — так называемые «волчки», в Париже — «кукушки», в Берлине — «реброломы», на междугородных дорогах — дилижансы. «Волчки» — обыкновенные дроги без рессор и кузова; шесть пассажиров сидели на продольной скамье, иногда под балдахином. «Кукушка» представляла собой двуколку с маленьким кузовом-ящиком; четыре пассажира забирались в ящик спереди, цепляясь за обода колес и хвост лошади, затем вход закрывали съемной стенкой, на которой снаружи было устроено сиденье возницы и еще двух пассажиров; остальным желающим ехать предоставляли места... на крыше. Медленно двигалась тяжелая «кукушка». Счастливцы, сидевшие в ящике, время от времени, словно кукушки у часов — отсюда название повозки — высовывали головы в окно: скоро ли конец мучениям? Название «реброломов» говорит само за себя. Дилижансы чаще всего делали восьми-местньши, с багажниками на крыше, под кузовом и позади него. По нынешним автомобильным нормам в дилижансах хватало места самое большее на четверых. Но пассажиры сидели по трое на диванчиках вдоль передней и задней стенок и по одному — на откидных сиденьях, приделанных изнутри к дверям. «Дверному» пассажиру угрожало падение под колеса дилижанса, если бы он случайно нажал на ручку двери. Поэтому иной возница запирал двери снаружи на замок. Скорость дилижанса составляла в среднем около 15 км/ч, за год он проходил до 10 тыс. км.

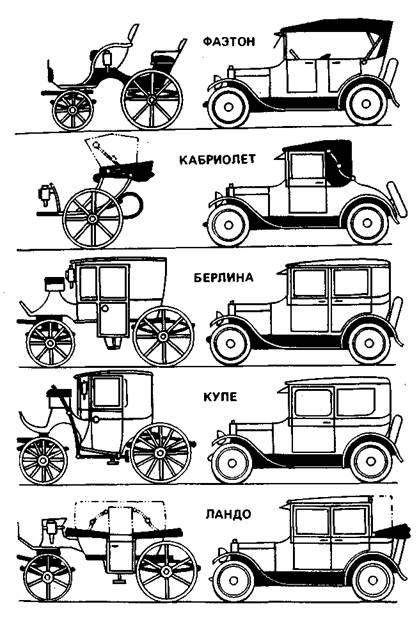

Экипажное ремесло в XIX веке превратилось в промышленность. В городах появились целые улицы и районы, заселенные мастерами-каретниками. Наряду с дорогими заказными каретами начали серийно изготовлять легкие простые экипажи. Особенно преуспели в этом американские и венгерские мастера. Например, получившая впоследствии широкую известность благодаря своим трехосным автомобилям фирма «Студбейкер» или автобусная фирма «Икарус».

Вот некоторые штрихи конструкции экипажей и методов их производства. Рама и кузов покоились на трех опорах: двух задних рессорах и поворотном шкворне. Для прохода поворотных колес передняя часть кузова — облучок — была поднята. Такое устройство не лишено недостатков: кузов на трех опорах неустойчив, высокий облучок неудобен, при поворотах лошадь затрачивает дополнительное усилие на перекатывание передних колес. На некоторых экипажах с парной упряжкой применяли предложенную в 1818 году каретником Георгом Лангеншпенглером из Мюнхена (Германия) «трапецию»: к раме подвешивали, как и сзади, неподвижную балку оси, а колеса крепили к ней на петлях вроде дверных. Левую и правую петли шарнирно соединяли тягой с поворотными рычагами, а также с дышлом. Когда лошади отклонялись вправо или влево, конец дышла передвигал тягу в противоположную сторону, а тяга поворачивала колеса. Тяга, балка и рычаги образовывали «трапецию». При таком устройстве экипаж имеет четыре опоры, облучок можно опустить, работа лошади облегчается, так как каждое колесо поворачивается почти на месте. «Трапеция» все же представлялась слишком сложной для экипажей, но оказалась вскоре необходимой автомобилю, у которого усилия на поворачивание колес затрачивает водитель, а не лошадь.

Колеса изготовляли с особой тщательностью: ведь они должны выдерживать удары неровных дорог. Спицы замыкали ободом, надевали на него разогретый в горне железный обруч — шину. Остывая, шина накрепко стягивала колесо.

Кузовам придавали округлость. Мастера-кузовщики выпиливали или гнули из дерева детали сложной формы, соединяли их в каркас. Каркас обшивали планками и кожей. Шорники размачивали кожу, натягивали ее на каркас, разглаживали складки специальными инструментами. Они же обивали сиденья и стенки кузова изнутри. Кузов отделывали, как изящную шкатулку. Обойщики и басонщики плели шелковые шнуры, кисти, поручни, багажные сетки, настилали ковры, кроили занавески. Краска и лак служили не только для красоты, они оберегали деревянные и металлические части экипажа от дождя, снега и солнца. На стенки накладывали несколько слоев грунтовки и шпаклевки, заравнивая малейшие впадины и выпуклости. Затем наносили 12—15(!) слоев краски и лака. Каждый слой сушили, причем сушка длилась несколько дней. Затем шлифовали пемзой, а последний слой полировали до зеркального блеска. Ведь чем ровней поверхность защитного покрытия, тем оно прочнее, долговечнее, не задерживает на себе пыль, грязь и влагу. После лакировщиков за экипаж принимались живописцы и резчики. Они расписывали на дверцах гербы заказчиков, накладывали на кузов затейливые резные узоры, карнизы. На особо дорогих каретах кронштейны крыши делали литыми в виде змей или звериных голов, украшали гербами из меди, серебра и даже золота...

С расширением производства экипажей мировой гужевой парк достиг в последних десятилетиях прошлого века, по ориентировочным подсчетам, 20 миллионов, в России — около 1 млн. Этому процессу не мешал возрастающий рост железнодорожного транспорта.

В Москве, например, экипажные мастерские группировались на улице Тележный ряд, переименованный в XIX веке в Каретный ряд. Это название сохраняется по сей день.

Несколько слов об экипажных и... автомобильных названиях. Мы называем рессоры и пружины автомобиля подвеской, обтекаемые панели над колесами — крыльями, хотя его кузов не подвешен к раме, как у карет, а его крылья не имеют ничего общего с дребезжащими брызговиками экипажей. Колеса автомобилей, конечно, не такие, как у экипажа. Но у них. есть и шины, и обода, иногда — спицы. А детали кузова? Тут и каркас, и обивка, и сиденья, и замки. Все это есть и в автомобиле, и в экипаже. Присвоены автомобильным кузовам и названия типов экипажей — купе, фаэтон, кабриолет, ландо... А термин «седан», принятый для кузовов «Москвича», ВАЗа, «Волги», — еще более древний, чем слово «карета». Он идет от разновидности портшеза. Открытый кузов УАЗ-469 и двухдверный «Запорожец» ведут свою историю от экипажных кузовов «фаэтон» и «купе»...

Оставила след в автомобильной терминологии и «лошадиная сила». Она сохранялась до недавнего времени, как мерило мощности, пока не приняли общую единицу — киловатт (около 4/з лошадиной силы).

Роднит автомобиль с экипажем и отношение к ним обоим человека. Когда читаешь великих писателей прошлого, еще не подозревавших грядущего нашествия автомобилей, начинает казаться, что они подсказывают нынешнюю проблему «человек — автомобиль».

Например, о познавательных для путешественника достоинствах экипажей, их свойстве отвлекать его от повседневности П. А. Вяземский писал в «Дорожной думе» (1841):

Опять я на большой дороге, Стихии вольный гражданин, Опять в кочующей берлоге Я думу думаю один...

Мне любо это, заточенье, Я жизнью странной в нем живу: Действительность в нем — сновиденье, А сны я вижу наяву!

Об увлекательной скорости движения — Н. В. Гоголь в «Мертвых душах»:

«...В дорогу, в дорогу... Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога! ...Боже! как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога!.. Сколько родилось в тебе чудных .замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений!.. И какой же русский не любит быстрой езды?.. Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит...»

А вот что говорит А. С. Пушкин в стихотворении «Монах» о престижном, как мы сказали бы сегодня, характере экипажа:

...я в знать тебя пущу,

Достану дом, куплю тебе кареты,

Придут к тебе в переднюю поэты;

Всех кланяться заставлю богачу,

Сниму клобук, по моде причешу.

Все променяв на длинный фрак с штанами,

Поскачешь ты гордиться жеребцами,

Народ, смеясь, колесами давить

И аглинской каретой всех дивить...

Одно лишь коренным образом отличает потомков от предков — механический двигатель. Прошли столетия, пока он стал пригодным для транспортной машины. Но сама эта машина могла появиться много позже, если бы в процессе развития конных экипажей не были подготовлены кузов и многие ее механизмы.

«Продолжение человека»

Как было бы замечательно, если бы экипаж стал самодвижущимся, безлошадным! Над этой проблемой люди ломали голову с давних пор. Какую силу, какой механизм применить к повозке?

Начиная с XV века появлялись десятки самодвижущихся (развлекательных или военных) экипажей и их проектов. Тут и конструкции великого итальянца Леонардо да Винчи, которые приводились в действие слугами, шагающими рядом с повозкой или находящимися на ней самой; и повозка германского художника Альбрехта Дюрера со всеми приводными колесами — если одно попадает в грязь и скользит, то другие продолжают катить повозку (прообраз полноприводного автомобиля повышенной проходимости); и русская «самобеглая коляска» Леонтия Шамшуренкова. со счетчиком пробега, успешно испытанная в Петербурге...

Расскажу немного подробнее лишь о трехколесной «самокатке» придворного механика Екатерины II — Ивана Петровича Кулибина (1735—1818). Слуга, который приводил ее в движение, находился сзади — «на запятках». Ступая на педали, он толкал тяги, они передавали усилие на зубчатое колесо храпового механизма, насаженного на ось маховика.

Хотя Кулибин создавал всего-навсего очередную «диковину», предназначенную для прогулок по аллеям парка, он поставил перед собой те же задачи, которые стоят и в наше время перед конструкторами автомобилей: сделать работу коляски плавной, обеспечить ее движение не только по ровным, но и по пересеченным дорогам и на подъемах.

Здесь требуется отступление. Мы сейчас будем рассматривать технические достижения того периода, в котором многие открытия и изобретения заслуживают отдельного рассказа. Такие рассказы и повести существуют. В рамках же нашей книги затрону только самое главное, но все же необходимое для знакомства с автомобилем и его историей.

На ровной дороге для движения коляски с «конной» скоростью достаточна сила в 20 кг. На подъеме же в 5—6° или на булыжной мостовой при той же скорости потребуется втрое большая сила. Это увеличение можно получить, если слуга будет работать с большим напряжением или если скорость уменьшится. Кулибин выбрал последнее. От оси маховика усилие передается парой шестерен на продольный вал, вращение маховика и вала передается к одному из трех колец штифтов на барабане оси задних колес. Для этого шестерню на продольном валу можно передвигать. Колеса вращаются вдвое или втрое медленнее, соответственно получается и выигрыш в силе. Слуга нажимает на педали равномерно, не напрягаясь.

Храповой механизм дает самокатке «свободный ход», как у велосипеда. Когда самокатка идет под уклон или после разгона на ровной дороге, тяги скользят по зубцам храповика, слуга может отдыхать.

Единственное переднее колесо не нужно катить на повороте, как колеса экипажа, достаточно лишь поворачивать его вокруг собственной вертикальной оси. Рулевой привод состоит из двух рычагов, тяг и обода, в котором установлено колесо. При нажатии на один из рычагов тяга поворачивает обод, а с ним и колесо вправо или влево. Рулевой привод автомобиля устроен почти так же. Однако все эти хитроумные устройства не могли превратить самокатку в практически действующий самодвижущийся экипаж. Для его передвижения по булыжной дороге хотя бы со скоростью 10 км/ч требуется мощность около половины лошадиной силы (примерно 0,4 кВт). Один или два человека способны развить такую мощность, но очень недолго.

Сохранились подробные чертежи самокатки. По ним построена ее модель, демонстрирующаяся в Государственном политехническом музее в Москве.

Мускульно-силовые самокаты на два места и более не получили распространения. Правильное решение легкого самоката, настолько легкого, чтобы человек передвигался на нем своими силами достаточно быстро, найдено немецким изобретателем Карлом Фридрихом Драйзом в 1816 году. Он заменил самокатом не экипаж, а верхового коня, построил машину, похожую на будущий велосипед.

Машину назвали «беговой», так как ездок отталкивался от земли ногами, бежал по земле. Для сохранения обуви на ноги надевали металлические «носки». Поистине эта машина служила «продолжением человека»! Она была легкой и надежной, катилась со скоростью до 15 км/ч и не испытывала, как экипаж, перекосов на неровной дороге. Ее детали были легкими при достаточной прочности. Во второй половине XIX века беговую машину снабдили педалями и резиновыми бандажами (шинами), заменили деревянные колеса стальными с проволочными спицами, а сплошные деревянные и железные рамы — трубчатыми, применили шарикоподшипники. Позже появились цепная передача, пневматические шины, механизм свободного хода. На выпускавшихся для детей и пожилых людей трехколесных велосипедах, а также на спортивных двухместных стали монтировать изобретенный в 1877 году Джемсом Старлеем и почти одновременно французом Анри Пекером дифференциал — шестеренчатый механизм передачи усилия двум колесам одной оси, вращающимся при повороте с разными скоростями.

Усовершенствования велосипеда, особенно применение в его конструкции шарикоподшипников, пневматических шин и дифференциала, имели в дальнейшем большое значение и для автомобиля. Шарикоподшипники во много раз облегчали вращение колес и других деталей, уменьшая трение между подвижными и неподвижными частями. Пневматическая

Внес свою ленту в автомобильную технику и велосипед — легкую конструкцию, цепную передачу, подшипники, пневматические шины. Его предшественники: самокатка Кулибина (XVIII в.) и беговая машина Драйза (начало XIX в.), модели которых экспонированы в Политехническом музее в Москве шина, изобретенная англичанином Уильямом Томсоном в 1845 году (была забыта и вновь изобретена Джоном Денло-пом в 1888 году), смягчала удары колеса на неровностях дороги. С ее применением стало возможным делать все детали машины не такими прочными и тяжелыми — ведь вибрация машины заметно уменьшена, меньше она и расшатывалась. Да и езда стала не такой утомительной...

Что касается ветросиловых повозок — их строили вплоть до середины XIX века, — то они могли двигаться лишь по очень ровной местности и при попутном ветре. Как средство транспорта они себя не оправдали. Только современные спортивные парусные сани — буера — напоминают нам о коротком отрезке пути, по которому шло человечество, развивая свои сухопутные средства передвижения. Если самое ныне массовое из них — автомобиль — получило почти все, кроме двигателя, от экипажей, мускульных самокаток и велосипедов, то от ветросиловых повозок — ровным счетом ничего.

Эпоха пара

Из нашего короткого рассказа видна связь между деталями и механизмами экипажей, самокаток, велосипедов. Но, достигнув известного совершенства, велосипед, например, стал развиваться самостоятельно. Другой пример: во второй половине XVIII века паровую машину одновременно попытались установить на безрельсовую повозку, применить на рельсовом и водном транспорте; некоторое время паровые автомобили развивались параллельно с локомотивами, потом — с бензиновыми автомобилями, конкурируя и вместе с тем помогая друг другу.

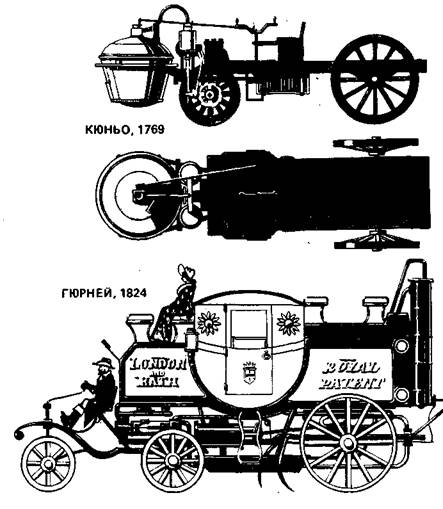

Первым практически действовавшим паровым автомобилем считается «паровая телега» француза Никола-Жозефа Кюньо (1715—1804). Он хотел создать мощную тяговую силу для артиллерийских орудий и перевозки снарядов.

Телегу изготовили в 1769 г. в мастерских парижского арсенала, где привыкли к очень прочным и потому тяжелым повозкам с толстыми листами железа, медными втулками, дубовыми брусьями, крупными болтами и заклепками. Материалы и орудия производства наложили свой отпечаток на конструкцию телеги: она весила целую тонну, столько же пришлось на воду и топливо, еще столько же на долю самой паровой машины.

Платформа для грузов крепилась к дубовой раме телеги. Рама опиралась на заднюю ось с колесами артиллерийского типа. Единственное, как и у самокатки Кулибина, переднее колесо с шипами для лучшего сцепления с дорогой могло поворачиваться на подрамнике-вилке и шкворне. С управлением телегой еле справлялись два человека. Перевозя до 3 т груза, телега передвигалась со скоростью пешехода — 2—4 км/ч.

Кюньо обратился опять-таки к экипажной практике: лошадь находится впереди зкипажа и тянет его за переднюю ось, значит, и машину следует поставить вперед и осуществить передачу на переднее колесо. Но тут трудность: шток паровой машины перемещается в плоскости, параллельной плоскости колеса. Если закрепить двигатель на платформе телеги, то ось колеса нельзя будет поворачивать. И Кюньо смонтировал всю паровую машину на колесе, тогда машина стала отклоняться на вилке влево или вправо вместе с колесом. Котел, как горшок на ухвате, висит впереди телеги.

Две лошадиные силы, которые развивала машина, давались нелегко. Несмотря на большой объем котла, давление пара быстро падало. Чтобы поддерживать давление, через каждые четверть часа приходилось останавливаться и разжигать топку. Эта процедура отнимала столько же времени, сколько перед этим длилась поездка.

Однажды, совершая испытательную поездку, Кюньо и кочегар не справились с управлением. Телега сделала слишком крутой поворот. Котел упал с «ухвата» и взорвался, как писали тогдашние газеты, «с грохотом на весь Париж». Кюньо построил еще одну телегу, но она, как и первая, не нашла практического применения. Однако все увидели, что механическая повозка — не фантазия.

К счастью, телегу Кюньо не постигла участь многих подобных технических новинок, она не сгнила и не заржавела на свалке. Телегу сдали в учрежденное в 1794 году «хранилище машин, инструментов, моделей, рисунков, описаний и книг по всем видам искусств и ремесел» как очередную механическую диковину. Позднее она станет «гвоздем» музея, а ее изображение — эмблемой французского общества автомобильных инженеров. На родине Кюньо, в Лотарингии, ему поставят памятник. Двухсотлетие «телеги» торжественно отмечено в 1969 году.

В начале XIX века возникли и получили развитие железные дороги. Но они не могли проникнуть повсюду. Им помогал гужевой транспорт. Поэтому появилось множество конструкций безрельсовых паровых повозок, больше всего в Англии, где паровые машины, так же как и ткацкие станки, были основой промышленного переворота.

Мощность экипажных паровых машин уже увеличили в 8—10 раз по сравнению с машиной Кюньо, уменьшили их размеры и расход топлива. Машину располагали, как правило, сзади повозки. Шток, передающий движения поршня храповику на оси колес, заменили качающимся шатуном. Сложился так называемый кривошипный механизм, почти полностью перешедший впоследствии на автомобильный двигатель.

Однако развитие безрельсового парового транспорта в отличие от железнодорожного шло далеко не гладко. То некий пастор заподозрил изобретателя Уильяма Мердока в общении с нечистой силой, и Мердок оставил опыты с повозкой. То изобретатель паровой машины Джемс Уатт обвинил своего бывшего сотрудника Ричарда Тревисика в краже идей фирмы «Болтон и Уатт» и пытался провести в парламенте закон о запрещении «опасных» паровых экипажей... К счастью, старания Уатта не увенчались успехом. Но Тревисик все же вынужден был прекратить работу над повозкой по другой причине: дороги, даже в окрестностях Лондона, были таковы, что приходилось расчищать трассу для повозки — убирать огромные камни, поваленные деревья. Расходы по работам с повозкой разорили Тревисика, и он умер в нищете. Только в 20— 30-х годах XIX века, после некоторого улучшения дорог, паровые повозки вновь появились.

Четыре «паровика» Голдсуорси Гэрнея совершали регулярные рейсы и наездили в 1831 году 6 тыс. км (напомним, что это примерно в 7 раз меньше годового пробега четырех конных дилижансов). Более успешно организовал движение паровых дилижансов Уолтер Хэнкок. Правда, рейс длиной 120 км длился около 12 ч, из которых ходовых было только 7—8 ч. Остальное время уходило на заправку водой. Потом догадались прицепить к дилижансу тендер с водой и коксом. Хэнкок использовал высокое давление пара в котле и применил цепную передачу от коленчатого вала машины к колесам. Девять 15-местных повозок Хэнкока совершили около 700 рейсов и наездили 7 тыс. км со скоростью до 30 км/ч.

После того как паровые дилижансы начали понемногу справляться с дорогой, возникло новое препятствие. Их владельцам приходилось платить пошлины в 8—9 раз большие, чем платили за конный дилижанс: и за число мест в дилижансе, и за мощность машины, и за число колес. А колес было много из-за того, что тогда еще не нашли хорошего способа управления повозкой и снабжали ее «гайдом» — поворотной двухколесной тележкой, выдвинутой вперед на длинном дышле. Повозка становилась шестиколесной; к ней нередко прицепляли два-три вагончика, и число колес еще возрастало.

Владельцы конного почтового транспорта, для которых паровые автомобили были опасными соперниками, убедили парламент в том, что тяжелые машины портят дороги. Налог на паровые дилижансы был еще увеличен. Но этого оказалось недостаточно, чтобы уничтожить их. Тогда подкупили журналистов, чтобы они поносили паровой транспорт. Заметки о пустяковых происшествиях с паровыми дилижансами раздувались в погромные статьи. Атака возымела действие, тем более что она совпала с идеями луддитов (разрушителей машин), которые считали, что в бедствиях английского пролетариата виновна техника. Жители провинции, подстрекаемые врагами автомобиля, заваливали дороги бревнами и рухлядью, забрасывали пассажиров камнями. Путешествие на паровом дилижансе становилось опасным. Последовал еще один удар: извозопромышленники добились издания «Закона о дорожных локомотивах», который приравнивал скорость — главное преимущество паровых дилижансов — к конным 16 км/ч. Но и этот удар не был для паровиков смертельным. И вот в 1865 году, когда железные дороги уже покрыли всю Англию, их владельцы совместно с извозопромышленниками настояли на дополнениях к «Закону»: дорожные локомотивы должны передвигаться со скоростью 6,5 км/ч на загородных дорогах и еще вдвое медленнее в населенных пунктах, перед локомотивом должен идти человек с флажком, чтобы предупреждать прохожих и проезжих о приближающейся опасности, помогать встречным возницам в усмирении испуганных лошадей; кроме машиниста, на локомотиве должен находиться кочегар. Закон был смягчен только в 1878 году и отменен в 1896-м, когда на Европейском континенте уже ездили сотни бензиновых автомобилей.

Так в Англии был уничтожен зародившийся вид транспорта — паровые дилижансы. А паровозы беспрепятственно, с выгодой для их владельцев, катились по рельсам; к тому же и паровозы, и вагоны, и рельсы принадлежали одному владельцу.

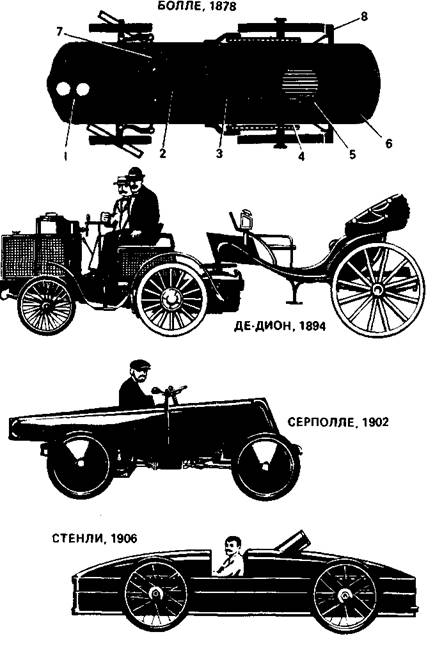

На какое-то время паровые автомобили возродились во Франции. Их двигатели уже были оснащены керосиновыми горелками вместо угольных топок, не нуждались в тяжелом запасе угля и долгом разогреве, стали более легкими и мощными. Леон Серполле (1858—1907) заменил котел длинной многократно изогнутой трубой — змеевиком. Запас воды мог быть уменьшен, змеевик быстро разогревался, непрерывно образовывалось необходимое для работы машины количество пара (без его скопления, которое иногда приводило к взрывам котлов). На паровых повозках начали применять эластичные шины, рулевую «трапецию», механизм для вращения колес одной оси с различными оборотами — дифференциал, цепной и даже карданный привод от паровой машины к ведущим колесам. Карданный привод состоял из вала с шарнирами на концах. Один конец был соединен с валом паровой машины, другой — с шестернями главной передачи задней оси. Шарниры обеспечивали передачу вращения от закрепленной на раме паровой машины к оси, колеблющейся на рессорах (карданный шарнир, названный по имени его изобретателя итальянца Джероламо Кардано (XVI век), заимствован им от устройства для установки компаса на кораблях: корабль качается на волнах, а компас остается в одном — горизонтальном — положении).

Все описанные выше механизмы находим в конструкциях Амедея Болле (1844—1917) и его старшего сына, тоже Аме-дея. Мужчины семьи Болле из поколения в поколение занимались литьем колоколов. Это ремесло привело пытливого Бол-ле-отца к изучению технологии металлов, а затем и устройству различных машин. В XIX веке наиболее действенной технической школой служили Всемирные выставки в Париже. На выставке 1867 года двадцатидвухлетнего А. Болле поразили велосипеды и паровые омнибусы. У него зародилась идея создать паровую повозку личного пользования, которая «предоставила бы удобства велосипеда людям пожилым и далеким от спорта». Причем создать не паровоз без рельсов и не конный экипаж с приспособленной к нему паровой машиной, а принципиально новое транспортное средство.

Франко-прусская война отодвинула реализацию замысла, но в 1875 году «Послушная» — первое паровое детище Болле — была продемонстрирована в Париже. Имея общую массу 5 т, она расходовала 2,5 кг угля и 14 л воды на 1 км пробега, развивала скорость до 25 км/ч — показатели в 1,5—2 раза лучшие, чем у английских паровых омнибусов. «Послушная» восхищала посетителей выставки, но и отпугивала их своей необычной внешностью — отсутствием крыльев над колесами.

Болле продолжал совершенствовать конструкцию, придал повозке более традиционный вид. Его модель 80-х годов («Новая») имела еще более высокие показатели: масса 3,5 т, расход угля 1,5 кг и воды 7 л на километр, скорость 38 км/ч. «Новая» уже могла состязаться с только что появившимися бензиновыми автомобилями. Если не принимать во внимание паровой двигатель, то повозки Болле гораздо больше похожи по своей компоновке на будущий «классический» автомобиль, чем первые бензиновые «безлошадные экипажи», официально считающиеся автомобилями. В повозках Болле предвосхищены даже такие конструктивные элементы, как независимая подвеска колес и металлический кузов, получившие распространение на автомобилях лишь в 30-х годах XX века. Обоих Болле отличает постоянство — они до конца своих дней остались верны и паровому автомобилю, и... литью колоколов.

Все же, несмотря на усовершенствования, паровые автомобили второй половины XIX века оставались весьма неудобными для эксплуатации. Машинисту нужны были почти такие же знания и сноровка, как его коллегам на железной дороге.

Один только старт парового автомобиля требовал большой ловкости и отнимал много времени. Запалив (хорошо если в безветренную погоду) пусковую горелку, нужно было отрегулировать подачу горючего и воздуха; прислушиваться, когда появится жужжание — признак испарения горючего, бульканье кипящей воды и свист пара. Потом следовало проверить давление пара при помощи стеклянной трубки, установленной на кронштейнах сбоку автомобиля. Когда по недосмотру машиниста давление в котле чрезмерно повышалось, трубка лопалась, извергала поток горячей воды; тогда водителю приходилось гасить горелку, ждать, пока машина остынет, вставлять новую трубку, доливать в котел воды и возобновлять церемонию зажигания. Между прочим, первое зеркало заднего вида появилось на американском паровом автомобиле марки «Локомобиль» для наблюдения не за дорогой, а за трубкой (!).

В пути машинист должен был следить за уровнем воды в котле, добавлять воду перед подъемами, а при спусках, пока машина работала вхолостую, накапливать пар, подкачивать велосипедным насосом воздух и топливо к горелке. Опасаясь пожара, автомобилисты присоединяли к котлу шланг, при необходимости служивший брандспойтом. Через каждые 30— 40 км нужно было заправлять котел, смазывать кривошипный механизм и другие части, время от времени удалять накипь, чистить горелку.

Заканчивая поездку, нельзя было просто поставить машину в гараж, заглушить двигатель и уйти домой. Машинист задувал главную горелку, выпускал часть воды из котла и снова заполнял его. Пусковую горелку оставляли горящей до утра, чтобы не мучиться снова с зажиганием.

Паровая машина была недостаточно надежна и практически недоступна для массового потребителя, но все же она сыграла важную роль в развитии автомобильной техники. Была доказана сама возможность механического передвижения, опробованы и усовершенствованы механизмы будущего автомобиля. От паровых автомобилей осталось и слово «шофер» (его раньше писали через два «ф»), что по-французски означает «кочегар». И хотя давно нет на автомобиле котла и топки, водителя и по сей день называют шофером.

К началу «автомобильного века» процветал железнодорожный транспорт, а механизированный безрельсовый отсутствовал. И это в обстановке, когда в кругах промышленников, коммерсантов, крупных землевладельцев, врачей, адвокатов личный транспорт приобретал все большее значение. Им приходилось довольствоваться все той же легкой конной коляской, а людям профессий «помельче» — «новорожденным» велосипедом. Тем самым еще до изобретения практически пригодного автомобиля определилось деление безрельсового транспорта на общественный и личный; если для первого еще годился паровой автомобиль, то для второго не было достойной замены конного экипажа, не существовало легкого, мощного, простого в обращении и всегда готового к действию двигателя.

Сила, которую можно возить с собой

Двигатель для автомобиля, как и сам автомобиль, непременно должен был появиться в последней четверти прошлого века. И двигатель появился, а потом вот уже в течение 100 лет безраздельно господствует на автомобилях. Разговор идет о поршневом двигателе внутреннего сгорания (ДВС), работающем на бензине по четырехтактному циклу. О конструкциях ДВС других типов будет рассказано ниже.

Создатели первых транспортных ДВС отталкивались от конструкции паровой машины. Как сделать ее более компактной и производительной? Самые объемные, к тому же опасные ее элементы — топка и котел. Значит, их-то и нужно заменить, считали изобретатели. Чем? Ответ на этот вопрос казался простым: нужен резервуар с горючим газом, например светильным. Газ надо смешать с воздухом, вводить в цилиндр машины и там воспламенять. Горение и расширение смеси произведут силу, которая заменит пар. Топка и котел больше не понадобятся.

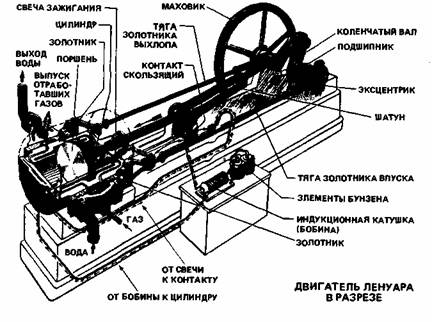

Еще в 1860 году французский механик Этьен Ленуар (1822—1900) построил газовый двигатель, напоминавший паровую машину. Однако сама по себе смесь светильного газа и воздуха в отличие от пара не давит на поршень. Нужно ее поджечь. Для зажигания служили две электрические свечи, ввернутые в крышки цилиндра. Двигатель Ленуара — двусторонний (или, как принято говорить, двойного действия; рабочий процесс происходит с двух сторон поршня) и двухтактный, т. е. полный цикл работы поршня длится в течение двух его ходов. При первом ходе происходят впуск, воспламенение и расширение смеси в цилиндре (рабочий ход), а при втором ходе — выпуск отработавших газов. Впуском и выпуском управляет задвижка-золотник, а золотником — эксцентрик, смонтированный на валу двигателя.

Преимущества нового двигателя перед паровой машиной не ограничивались ликвидацией котла и топки. Газовые двигатели не требовали разведения пара, обслуживать их было нетрудно. Увы, масса нового двигателя оставалась почти такой же, как и у паровой машины. Единица выработанной мощности двигателя (л. с. или кВт) обходилась в 7 раз дороже, чем у паровой машины. Только '/25 теплоты сгоревшего газа совершала полезную работу, т. е. коэффициент полезного действия (КПД) двигателя составлял 0,04. Остальное уходило с отработавшими газами, тратилось на нагрев корпуса и отводилось в атмосферу. Когда частота вращения вала достигала 100 об/мин, зажигание действовало ненадежно, двигатель работал с перебоями. На охлаждение расходовалось до 120 м3 воды в час(!). Температура газов доходила до 800°С. Перегрев вызывал заедание золотника. Несгоревшие частицы смеси засоряли каналы впуска-выпуска.

Причина низкой производительности двигателя заключалась в самом принципе его действия. Давление воспламененной смеси не превышало 5 кг/см2, а к концу рабочего хода снижалось втрое. Простой расчет показывает, что одноцилиндровый двигатель рабочего объема 2 л при таком давлении, казано, насколько он эффективнее первоначального, предложенного Э. Ленуаром.

Создание быстроходного самодвижущегося экипажа стало возможным после изобретения двигателя внутреннего сгорания, особенно четырехтактного. Его рабочий процесс — «цикл Отто» — сохранился до наших дней. На диаграмме по-

частоте вращения вала 100 об/мин и КПД 0,04 развивает мощность не более 0,1 кВт. Другими словами, ленуаровский двигатель в тысячу раз менее производителен, чем двигатель нынешнего автомобиля.

Сделать газовый двигатель более эффективным удалось в 1876 году коммерческому служащему Николаю-Августу Отто (1832—1891) из Кёльна (Германия) совместно с Евгением Лангеном (1833—1895).

Удалось... Легко хвалить или критиковать дела изобретателей 100 лет спустя. За их редкими успехами — годы труда, неудач, лишений, они творили в условиях недостатка технической информации, отсутствия приборов, инструментов и материалов, при недоверии обывателей... Например, полученный Отто патент был в 1889 году аннулирован, так как четырехтактный цикл якобы обосновал ранее француз Л. Бо-де-Роша.

Лишь посмертно заслуги Отто признала мировая техническая общественность, цикл назвали его именем. В труде «Новые газовые и нефтяные двигатели» французский (подчеркиваю, французский) ученый Г. Ришар писал в 1892 году: «Без предложенного Отто рабочего тела — горючей смеси — современный двигатель не существовал бы» и «Бо-де-Роша не изобрел четырехтактный цикл, осуществленный до него (при внешнем сжатии смеси) Лебоном в 1801 году и (при сжатии внутри цилиндра) в 1861 году — Отто».

Обратимся теперь к существу изобретения. Наблюдая работу построенного газового двигателя, похожего на ленуа-ровский, Отто пришел к выводу, что сможет добиться его более производительной работы, если будет зажигать смесь не на середине хода поршня, а в его начале. Тогда давление газов при сгорании смеси действовало бы на поршень в течение всего его хода. Но как наполнить цилиндр смесью до начала хода? Отто испробовал следующее: вращая маховик вручную, он наполнил цилиндр, продолжал вращать маховик и включил зажигание лишь в тот момент, когда поршень вернулся в исходное положение. Маховик резко «взял» обороты, а до этого сгорание смеси давало ему лишь слабый толчок. Отто не придал значения тому, что смесь была сжата перед зажиганием, он считал улучшение процесса результатом продолжительного расширения смеси в процессе сгорания.

Отто понадобилось 15 лет, чтобы сконструировать экономичный двигатель с КПД, достигающим 0,15. Двигатель назвали четырехтактным, так как процесс в нем совершался в течение четырех ходов поршня и соответственно двух оборотов коленчатого вала. Золотник в нужный момент открывал доступ в цилиндр от запальной камеры, где постоянно горел газ. Происходило зажигание смеси. Золотниковое распределение и зажигание горелкой не применяются в современных двигателях, но цикл Отто полностью сохранился до наших дней. По этому циклу работает подавляющее большинство автомобильных двигателей. Приведу самое краткое описание его.

При первом такте поршень удаляется от исходной «мертвой точки» — головки цилиндра, создавая в нем разрежение, при этом засасывается приготовленная особым прибором (карбюратором) горючая смесь. Выпускное отверстие закрыто. Когда поршень достигает нижней «мертвой точки», закрывается и впускное. При втором такте закрыты оба отверстия. Поршень, толкаемый шатуном, идет вверх и сжимает смесь. В чем значение ее сжатия, особо подчеркиваемое Ришаром? Частицы топлива сближаются, смесь легче поддается воспламенению. Если объем цилиндра над поршнем (т. е. в камере сгорания) равен его рабочему объему (между «мертвыми точками»), то степень сжатия равна 2, как у ранних ДВС (т. е. вдвое больше атмосферного давления), а давление газов при их взрыве вчетверо больше атмосферного (у современных двигателей оно в 40—50 раз больше, чем у двигателя Отто). Третий такт — рабочий ход. В начале его происходит зажигание сжатой смеси. Движение поршня через шатун преобразуется во вращение коленчатого вала. Оба отверстия закрыты. Давление в цилиндре постепенно уменьшается до атмосферного. При четвертом такте маховик, получив импульс движения, продолжает вращаться, шатун толкает поршень и вытесняет отработавшие газы в атмосферу через открывшееся выпускное отверстие, впускное закрыто.

Инерции маховика хватает и на то, чтобы поршень совершил еще три хода, повторяя четвертый, первый и второй такты. После них вал и маховик снова получают импульс. При пуске двигателя первые два такта происходят под действием внешней силы. Во времена Отто и еще в течение полувека маховик проворачивали вручную, а теперь его вращает электродвигатель — стартер. После первых нескольких рабочих ходов стартер автоматически отключается и двигатель работает самостоятельно.

Впускное и выпускное отверстия открывает и закрывает распределительный механизм. Своевременное воспламенение смеси обеспечивает система зажигания. Цилиндр может быть расположен горизонтально, вертикально или наклонно, процесс работы двигателя от этого не меняется.

К недостаткам двигателя Отто относят его тихоходность и большую массу. Увеличение числа оборотов вала до 180 в минуту приводило к перебоям в работе и быстрому износу золотника. Большое давление в цилиндре требовало крепких кривошипного механизма и стенок цилиндра, поэтому масса двигателя достигала 500 кг на 1 кВт • ч. Для размещения всего запаса газа нужен был огромный резервуар. Все это предопределило неудачу: газовый двигатель Отто, так же как и первый его вариант, был непригоден для установки на .автомобиль, однако получил широкое распространение в стационарных условиях.

Двигатель внутреннего сгорания стал годным для применения на транспорте, после того как заработал на жидком топливе, приобрел быстроходность, компактность и легкость.

Наибольший вклад в его создание внесли инженеры-машиностроители XIX века — технический директор завода Отто в Дойце Г. Даймлер (1834—1900) и его ближайший сотрудник В. Майбах (1846—1929), позднее основавшие собственную фирму.

Об изобретателях машин нередко пишут, что они с детства увлекались техникой, мастерили приборы, разбирали и собирали часы, что идею будущей новой машины они вынашивали чуть ли не с пеленок. И еще пишут, что изобретатели, мол, сознавали ее вероятное социальное и экономическое значение. В действительности дело обычно обстояло иначе. Мы это уже видели на примерах Кулибина, Кюньо и Болле. Но у Готлиба Даймлера и Вильгельма Майбаха биографии «образцовых» изобретателей. Даймлер с юных лет посвятил себя машинам, последовательно накапливал знания по локомотивам. С успехом закончил Высшее политехническое училище в Штутгарте. Во время продолжительной службы в Эльзасе и на английских машиностроительных заводах Даймлер хорошо изучил передовую для того времени технику и к тому же, владея французским и английским языками, получил доступ к обширной специальной литературе. Сначала его попросту увлекало конструирование машины. Потом, как у многих конструкторов, возникла мысль о постройке второго, третьего вариантов машины, улучшенных по опыту работы над предыдущей, и... о ее продаже. Тут-то обнаруживается спрос, зарождаются коммерческие соображения. Такова наиболее типичная схема. В данном же случае кузен Даймлера, математик и политический деятель, человек широкого кругозора да еще и со средствами, помогал умельцу, не будучи сам способным на конструирование. А «гениальному» (как его называли биографы) самоучке Майбаху помогал сам Даймлер.

Но прежде чем конструировать и строить самодвижущуюся повозку, нужно было создать для нее двигатель

В официальной фирменной (1935) биографии Даймлера сказано: «В 1881 году Даймлер объездил Россию, чтобы на месте познакомиться с нефтью, ему уже тогда продукты нефти представлялись топливом для транспортного двигателя... 1882 год стал поворотным в жизни Даймлера. Этот год можно считать годом рождения автомобильного двигателя, хотя сам двигатель был готов только в следующем году».

Почему именно путешествие в Россию понадобилось Даймлеру для осуществления его замыслов? В России уже работал завод по перегонке сырой нефти в керосин. Химик А. А. Летний провел эксперименты и доказал, что перегонка нефти и ее остатков через раскаленные железные трубы дает различные продукты, в частности, такое горючее, как бензин. Легкое нефтяное топливо было как раз тем, что искал Даймлер для экипажного двигателя: оно хорошо испаряется, быстро и полно сгорает, удобно в транспортировке.

Первый двигатель Даймлера годился и для транспортного, и для стационарного применения. Работал на газе и на бензине. Все позднейшие конструкции Даймлера рассчитаны исключительно на жидкое топливо.

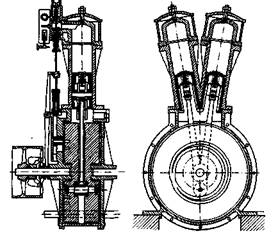

Одни из первых двигателей Г. Даймлера — двухцилиндровый, так называемый V-образный.

Одни из первых двигателей Г. Даймлера — двухцилиндровый, так называемый V-образный.

Большую частоту вращения вала двигателя, обеспечиваемую, в частности, интенсивным воспламенением смеси, Даймлер справедливо считал главным показателем работы двигателя на транспортной машине. Частота вращения вала двигателя Даймлера была в 4—5 раз больше, чем у газовых двигателей, и достигала 450—900 об/мин, а мощность на 1 л рабочего объема — вдвое больше. Соответственно могла быть уменьшена масса. К этим штрихам «транспортной специфики» добавим закрытый картер (кожух) двигателя, заполненный смазочным маслом и защищавший подвижные части от пыли и грязи. Охлаждению воды в окружающей двигатель «рубашке» способствовал пластинчатый радиатор. Для пуска двигателя служила заводная рукоятка... Теперь имелось все необходимое для создания легкого самодвижущегося экипажа — автомобиля.

От своих предков автомобиль унаследовал многое. «Автомобиль... нужно считать сыном паровоза, давшего ему душу, и велосипеда, снабдившего его телом», — так образно писал в 1902 г. один из русских журналов. Механическая повозка для своей работы не требовала каких-либо наземных устройств, кроме дороги. В отличие от конных повозок механическая не требует для своего движения приложения живой силы, кроме небольших, как это казалось, усилий водителя по управлению ею. Подчеркнем, что идея автомобиля была поначалу четко направлена на замену лишь легкого экипажа личного пользования. Возможность его использования для грузовых и массовых пассажирских перевозок рассматривалась позднее.